VEB Mikroelektronik Erfurt

Staatsgeschenk für Fidel Castro

Deutsch-Deutsche Geschichte(n) - von Karsten Bauermeister (aus Computer Schach & Spiele / Heft 5 / Oktober-November 1999)

Schach genoß in der DDR einen völlig anderen Stellenwert als in der Bundesrepublik. Auf dem deutschen Gebiet hinter dem eisernen Vorgang spielten im Verhältnis wesenlich mehr Leute Schach als im kapitalistischen Westen. So verwundert es nicht, dass man sich in der DDR irgendwann auch mit der Entwicklung eines Schachcomputers beschäftigte.

Alles nur geklaut

So lautete der Titel eines Liedes der Gruppe "Die Prinzen" Mitte der 90er Jahre. Ähnlich könnte auch der Arbeitstitel der ersten Schachcomputer des VEB Funkwerk Erfurt im VEB Kombinat Mikroelektronik "Karl-Marx" (laut Anleitung zum SC 1 ein "Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik") gelautet haben. Für den SC 1 hatte man nämlich einfach ungefragt das Programm eines Fidelity-Schachcomputers übernommen, ironischerweise ein Produkt aus dem Land des Klassenfeindes USA. Dieser Schachcomputer wurde Anfang der 80er Jahre gebaut und nur innerhalb der Grenzen der DDR verkauft. Dementsprechend unerschwinglich war er denn auch für die meisten Bürger des Ostens. So verwundert es nicht, dass die produzierte Stückzahl verschwindend gering blieb. Die Zahl von 20 Stück, die mir einmal genannt wurde, ist allerdings nicht verbürgt.

Das Gerät hatte einen häßlichen Holzrahmen mit einer grünlichen Brettoberfläche, 15 blauen und weißen Tasten sowie zwei zweistelligen Displays. Irgendwie wirkt das heute mehr wie ein Prototyp, doch damals mag es der ganze Stolz so manchen DDR-Bürgers gewesen sein. Erwähnrnswert ist noch, daß der Adapter mit einer fliegenden Sicherung ausgerüstet war. Ein Extra, welches ich mir bei so manchem hochgelobten Westprodukt wünscht hätte!

Zweite Auflage

Die unfertige Ausführung ließ den Kombinatsleiter aber wohl nicht ruhen, jedenfalls wurde das Gerät zum SC 2 weiterentwickelt und im Frühjahr 1981 auf der Leipziger Messe vorgestellt. Der Computer wies immer noch das leicht überarbeitete Chess Challenger 10-Programm von 9 KByte Umfang auf, was aber niemanden störte. Das Gehäuse bestand nun aus einem ca. 10 cm hohen Bakelit-Rahmen, der allein so viel wiegt wie ein Mephisto Exclusive-Gehäuse heute. Die Tasten wurden vergrößert und anders angeordnet, ebenso wie die grüne LED-Anzeige. Nur die Figuren blieben dieselben. Die hausbeackene Ausführung bremste die Werbestrategen des Kombinats jedoch nicht im geringsten in ihren Aussagen. In den schönsten sozialistischen Satzprügungen priesen sie das in homöopathischen Dosen auch im Westen angebotene Gerät im Prospekt und mehr noch auf einem Beipackzettel in Löschpapierqualität: "Sie brauchen nicht auf eine Partie zu verzichten, wenn kein Partner zur Verfügung steht, der Ihrem spielerischem Niveau entspricht. Mit dem Schachcomputer SC 2 bieten wir Ihnen ein elektronisches Erzeugnis, das sich durch seine vielfältioen Fähigkeiten wahlweise als angenehmer Spielpartner oder ernstzunehmender Gegner präsentiert." Und weiter: "Der Schachcomputer SC 2 findet seine Freunde nicht nur bei Einzelpersonen, sondern auch in Sportgemeinschaften, Ferienheimen, Feierabendheimen. medizinischen Einrichtungen, wie Kurheimen, Sanatorien und Krankenhäusern sowie in Betrieben und Institutionen mit Bereitschaftsdiensten."

Die moderne Generation

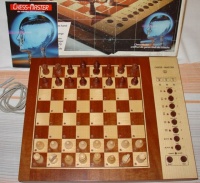

1983 konnten die Teilnehmer der Mikro-WM in Budapest dann die nächste Entwicklungsstufe des DDR Schachcomputers, nunmehr Chess-Master genannt, bestaunen. Dieses Gerät besaß ein Magnetsensorbrett mit so starken Magneten in den Figuren, dass diese sogar automatisch zentriert wurden. In CSS 4/85 frotzelte der Rezensent, dass die Figuren auf einer beliebigen senkrecht montierten Metallfläche als Kleiderhaken dienen könnten. Bemerkenswert war noch die Stellungseingabe, auf die man sichtlich stolz hinwies: Sämtliche Felder des Brettes waren im Eingabemodus nämlich einem Figurentyp zugeordnet. Figuren, die hinzugefügt werden sollten, mußten kurz ein entsprechendes Feld bestreichen und wurden auf diese Weise identifiziert. Die ganze Stellungseingabe kam daher praktisch ohne Tastendruck aus. Gar nicht gemäß Fünfjahresplan wurde das Gerät übrigens in der Folge einmal technisch "upgedated". Statt der 2,5 MHz der Anfangszeit arbeitete der "Genosse" danach mit 4 MHz das 10 KByte große Programm ab.

Diamant des Ostens

Einige Jahre später - es mag 1988 gewesen sein - modifizierte man in Erfurt dann den Chess-Master, und es entstand der Chess-Master Diamond der eine ganze Reihe von innovativen Funktionen aufwies: Die Bedienung war menügesteuert, der Benutzer konnte sich zum Beispiel eine Liste sämtlicher möglichen Züge anzeigen lassen und einzelne Züge von der Suche ausschließen. Die Rochaderechte waren getrennt einzugehen, und die Notation konnte sogar in Fernschachnotation oder im Udemann-Codesystem ausgegeben werden!? Am interessantesten war jedoch das integrierte Modulsystem mit zwei mitgelieferten Steckkarten. Einerseits war da das Eröffnungsmodul mit etwa 800 Varianten, zum zweiten gab es ein "Ending-Moul" mit einigen einfachen Strategien im Bereich der Opposition und der Turmendspiele. Genutzt hat es alles nichts - obwohl das komfortable Gerät für nur 448.- DM angeboten wurde, reichte die Spielstärke (geschätzte 1600 Elo) einfach nicht, um dem Computer zum Durchbruch zu verhelfen.

König der Schachcomputer

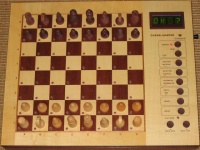

Doch das eigentliche Schmuckstück unter den Schachcomputern war der Chess-Master Schachtisch! Von diesem Gerät wurden nur ca. 10 Exemplare hergestellt und überwiegend als Staatsgeschenke ausgegeben.

So soll beispielsweise Kubas Staatschef "Revolutionsführer Fidel Castro" von Erich Honecker ein Exemplar in sozialistischer Bruderliebe überreicht bekommen haben. Dieser dürfte sich gefreut haben. Neben dem wunderschönen hölzernen Tisch gab es handgeschnitzte Figuren und eben das technische Innenleben und das Programm des alten Chess-Master (nicht das des Diamond). Allerdings ist diese nette Geschichte nicht offiziell belegt.

Mit Sicherheit ist dieser Chess-Master Schachtisch - einen eigenen Namen hat man ihm leider nicht verliehen - einer der seltensten und aufsehenerregendsten Computer, die je gebaut wurden.

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurden sämtliche ehemaligen volkseigenen Betriebe zunächst durch die Treuhand verwaltet und schlußendlich nicht selten stillgelegt. Auch das ehemalige VEB Mikroelektronik "Karl Marx" ging diesen Weg, was das Ende des Chess-Master und seiner Geschwister bedeutete.

Quelle: C Computer Schach & Spiele / Heft 5 / Oktober-November 1999 / Seiten 32-33 / Autor: Karsten Bauermeister

Wurde mit dem Chess-Master schon erfolgreich der gehobene Bedarf gedeckt, ging die Zielrichtung für die Weiterentwicklung an einen speziellen, solventen Kundenkreis, der auch die repräsentative Wirkung des Schachspiels schätzte. Die Konstrukteure entwickelten einen Schachtisch, in dem die komplette Elektronik integriert war. Dies war eine Weltneuheit, die dann nach kurzer Bewertung des Marktes auch sofort umgesetzt wurde.

Der Tisch selbst war eine spezielle Konstruktion unter Berücksichtigung der konkreten Anforderungen. Damit die Funktion als Tisch gesichert werden konnte, waren die Bedienelemente seitlich einschiebbar gehalten, so dass im eingeschobenen Zustand ein normaler Schachtisch sichtbar war. Das Tischbein war hohl, um darin das Netzkabel unterbringen zu können. Unter der Tischplatte nahmen Aluminiumprofile die Kräfte der Tischplatte auf und übertrugen diese auf das Tischbein.

Für den Transport wurden das Tischbein und die Füße abgeschraubt, so dass eine relativ transportfreundliche Größe entstand (das gleiche Prinzip, dass auch bei IKEA-Möbeln angewandt wird). Als Umverpackung wurde eine Holzkiste verwendet, die auch die Stoßsicherheit des Schachcomputertisches beim Transport gewährleistete.

Seite "Schachcomputer in der DDR". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. September 2008, 00:30 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schachcomputer_in_der_DDR&oldid=50755989 (Abgerufen: 21. Dezember 2008, 20:01 UTC)