Mephisto I

| Mephisto I | ||

|---|---|---|

C Sascha Warnemünde | ||

| Hersteller | Hegener & Glaser | |

| Markteinführung | 1980 | |

| CElo | 1218 | |

| Programmierer | Nitsche, Thomas & Henne, Elmar | |

| Prozessor | 1802 | |

| Prozessortyp | 8 Bit | |

| Takt | 3.5 MHz | |

| RAM | 1 KB | |

| ROM | 6 KB | |

| Bibliothek | 215 Züge bei 35 Varianten | |

| Einführungspreis | 548 DM | |

| Rechentiefe | ||

| BT-2450 | ||

| BT-2630 | ||

| Colditz | ||

| Verwandt | Mephisto II | |

| Zugeingabe | Tastatur | |

| Zugausgabe | Display | |

| Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |

| Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = HG 4200 oder HGN 5002 | |

| Spielstufen | 8 Spielstufen und 8 Problemstufen | |

| Maße | 17 x 11 x 4 cm | |

| Sonstiges | ||

| Spitzname: "Das Brikett", siehe auch Das Mephisto 3-Projekt / Es existieren 2 Programmversionen I und I(X) | ||

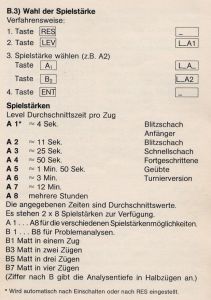

| Level Info | ||

| Bedenkzeit | Level | |

| 30 Sek. / Zug | ~A3 (25 Sek.) | |

| 30 Min. / Partie | - | |

| 60 Sek. / Zug | ~A4 (50 Sek.) | |

| 60 Min. / Partie | - | |

| Turnier | A5 (obwohl im Handbuch A6 steht der Rechner überzieht gnadenlos) | |

| Analyse | A8 | |

Mitte 1980 erschien der erste in Deutschland entwickelte und produzierte Schachcomputer, Mephisto (I). Der Vertrieb erfolgte über die Münchner Firma Hegener + Glaser. Der Mephisto I wurde nur in einer gerigen Stückzahl von 3.000 aufgelegt.

Das Programm basierte auf Nitsches früherem Programm Orwell, einer Mischung aus Shannon Typ A und Typ B Strategie. Das Eröffnungsbuch wurde von Ossi Weiner zur Verfügung gestellt und beinhaltet 215 Züge bei 35 Varianten.

- Offene Spiele: 15 Varianten = 92 Züge

- Halboffene Spiele: 6 Varianten = 37 Züge

- Geschlossene Spiele: 14 Varianten = 86 Züge

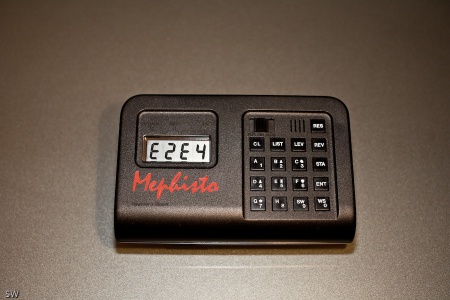

Aufgrund des einzigartigen Designs, verlieh man der Produktserie (Mephisto I - III) den Spitznamen "Brikett". Es existieren 2 Programmversionen Mephisto I und das überarbeitete Modell Mephisto I(X).

-

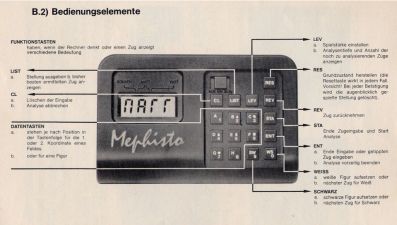

Bedienelemente

Briketts für kleine Kohle

Der erste deutsche Schachcomputer

(Karsten Bauermeister aus Computer Schach & Spiele / Heft 6 / Dezember 1997)

Ende 1980 begann die Erfolgsstory um Hegener & Glaser mit einem kleinen schwarzen Kästchen, dem Mephisto I. Das Programm stammte von den zwei Münchenern Thomas Nitsche und Elmar Henne. Mit dem Mephisto III endete dann diese Geschichte, und es begann eine neue. Karsten Bauermeister erzählt.

Ende der 70er Jahre trat der Programmierer Thomas Nitsche an die kleine bayerische Firma Hegener & Glaser heran, die bis dahin elektronische Schaltungen und optische Elemente baute. Seine Idee war es, einen deutschen Schachcomputer zu entwickeln. Bis dahin war der durchaus nicht kleine Markt der Schachcomputer unter den amerikanischen Unternehmen Applied Concepts und Fidelity sowie den Hongkonger Firmen Novag, Saitek und einigen kleineren aufgeteilt. Manfred Hegener war nach einigem Zögern begeistert, und man beschloss tatsächlich, einen Schachcomputer zu bauen. Es sollte ein kleines Modell mit Tasteneingabe werden, bei dem zunächst auf ein eigenes Brett verzichtet wurde. Das Ergebnis der Bemühungen konnte der Käufer dann Anfang August 1980 in Augenschein nehmen. Während der Prototyp, der in einigen Büchern zu bestaunen war, noch ganz in Silber gehalten war, erschien das Serienmodell in einem mattschwarzen Gehäuse. Mephisto war geboren und trat einen zur damaligen Zeit nicht absehbaren Erfolgsmarsch an.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der kleine Computer überraschte mit einer guten Ausstattung (zwei Halbzüge Zugzurücknahme, ausreichend Spielstufen, Permanent Brain) und einem externen Anschluss (gedacht für Drucker oder TV-Interface). Zudem konnte das Gerät über 100 Stunden mit Batterien betrieben werden und besaß ein großes, gut ablesbares Display. Das alles für gerade einmal 548,- DM " da konnten, trotz fehlenden Brettes, nur wenige Kaufwillige widerstehen. Seinen Spitznamen hatte der kleine Computer aufgrund seiner Farbe und des vorne abgerundeten Gehäuses schnell weg: Bei Insidern hieß der Mephisto bald nur noch "das Brikett"! Erfreulich war zudem, dass er sich auch schachlich gegen die Konkurrenz zu behaupten wusste. Er war mindestens genauso stark wie die etablierten Programme. Schon bei diesem ersten Mephisto kam übrigens eine Strategie zum Tragen, die später noch für Furore sorgen sollte: die selektive Suche, auch A/B-Strategie genannt.

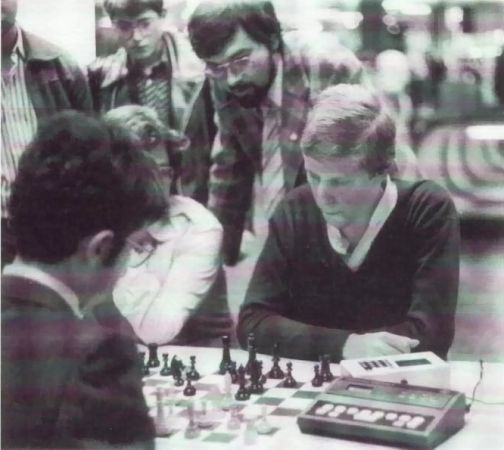

Unser Foto, aufgenommen im September 1979 in Stuttgart, zeigt ein historisches Ereignis: Der Computerschach-Pionier David Levy, der gerade den MK3 für SciSys/Novag programmiert hat, testet das handgebastelte Produkt zweier junger Amateure, indem er die beiden Geräte gegeneinander spielen läßt. Das kleine Kästchen spielt nicht schlecht, aber Levy sieht dafür keine große Zukunft. Die beiden, Thomas Nitsche und Elmar Henne, nehmen ihr Produkt zu einem einheimischen Elektronikbauteile-Hersteller, dessen Chef nach anfänglichem Zögern (Manfred Hegener damals: "Können wir uns auf einem so fremden Gebiet etablieren?") die Produktion des ersten deutschen Schachcomputers beschließt. Es war die Geburtsstunde von Mephisto. Das Bild zeigt Thomas Nitsche (rechts) bei der Partie mit Levy (links), im Hintergrund stehend beobachtet von Frederic Friedel.

Mephisto II

Drucker oder TV-Interface kamen zwar nie auf den Markt, dafür aber im Dezember 1981 ein neues Programm. Das Mephisto II-Programm war doppelt so groß (16 KByte), besaß ein deutlich größeres Eröffnungsrepertoire (4.000 Halbzüge statt 220) und war darüber hinaus erheblich stärker. Immerhin war es dem Weltmeister von Travemünde, dem Mark V, überlegen. Erst nach ein paar Monaten musste es sich den neuen Fidelity-Stars Sensory 9 und Prestige geschlagen geben, obwohl es den Prestige sogar in einem aufsehenerregenden Schaukampf unter Aufsicht eines Bundesliga-Schiedsrichters bezwingen konnte. Hier die zwar nicht fehlerlose, aber ganz nette Partie. Zusätzlich konnte man beim Mephisto II nun auch noch eine Stellungsbewertung (hexadezimal!) und die Zugnummer abrufen. Das Beste aber war, dass das neue Programm auch als Modul für das alte Grundgerät erhältlich war, womit die Besitzer des Mephisto I ihren Computer aufrüsten konnten. Zwar waren damals laut Herstellerangaben fast sämtliche Schachcomputer updatefähig, aber nur allzu häufig erwiesen sich diese Versprechungen als Luftblasen. Als dann Ende 1982 auch noch eine schnellere Version mit 6,1 statt 3,5 MHz und außerdem das turniergroße und über 8 cm hohe Edelholzbrett ESB 6000 auf den Markt kamen, war die Welt in Ordnung. Doch die eigentliche Sensation erschien erst ein Jahr später zum Weihnachtsgeschäft 1983.

Bis zwei Stellungen pro Sekunde

Thomas Nitsche, Elmar Henne und das übrige Team von Hegener & Glaser entwickelten ein völlig neues Gerätekonzept und ein gänzlich neues Programm. Die Rede ist von der modularen Reihe, die bis heute aktuell ist und schon aus diesem Grunde eine Besprechung wert wäre, sowie vom Programm Mephisto III. Neu war nicht nur das menügesteuerte Bedienkonzept und die hervorragende Ausstattung mit Vierzeitenuhr, Magnetsensorbrett und Zugzurücknahme auf dem Brett, sondern vor allem das Programm. Während nämlich damals der Trend bereits eindeutig zu immer schnelleren Programmen ging und die Konkurrenz bis zu 1.000 Stellungen pro Sekunde rechnete (Prestige, Constellation 3.6), bewertete der Mephisto III lediglich ein bis zwei Stellungen pro Sekunde!

Es versteht sich von selbst, dass bei ca. 500 berechneten Stellungen pro Zug auf Turnierstufe keine Brute-Force-Suche zum Einsatz kommen konnte. sondern eines der "intelligentesten" Programme der Welt am Werk war. Blitzschach war nicht gerade die Domäne von Mephisto III, aber auf Turnierstufe konnte er jedem Computergegner gefährlich werden. Trotzdem gab das Programm so einige Rätsel auf, denn die taktische Schlagkraft war nicht so unterentwickelt, wie man meinen sollte. Ein Kostprobe seines Könnens gab das neue Programm bei einer Simultanveranstaltung 1983 in München gegen Anatoli Karpov. Nach einem fulminanten Angriff setzte der damalige Weltmeister in Gewinnstellung nicht korrekt fort und musste sich schließlich mit einem Remis zufriedengeben. Dies war der erste halbe Punkt eines Serienschachcomputers gegen einen amtierenden Weltmeister, wenn auch nur im Simultan! Bei der offenen Weltmeisterschaft 1983 in New York bestätigte das Programm dann seine guten Resultate und schloss als bestes Markengerät mit drei Punkten aus fünf Partien ab. Im Schachecho 7/84 (S. 268: "Das Mephisto 3-Projekt") erläuterte Thomas Nitsche dann die Programmierung und ließ Laien wie Fachleute über seinen Ansatz mit "utopischen, optimistischen und realistischen" Zügen staunen.

So revolutionär das Konzept auch war, in der Praxis zeigte sich dann doch ein gewichtiger Nachteil: Taktik und Endspiel waren der Konkurrenz schließlich aufgrund der geringen Rechenleistung deutlich unterlegen, weshalb noch einmal eine bahnbrechende Neuerung her musste. Diese zeigte sich dann auf der Weltmeisterschaft 1983 in Budapest.

Motorola 68000

Man hatte wohl im Vorfeld der Weltmeisterschaft bei Mephisto schmerzlich feststellen müssen, dass die Mephisto III-Programme in der kommerziellen Version ihren direkten Konkurrenten voraussichtlich nicht das Wasser reichen konnten. So beschloss man, einen Pfeil aus dem Köcher zu ziehen, den andere Firmen erst 1987 (Fidelity Excel 68000) bzw. 1988 (Novag Scorpio / Diablo und Sphinx 68000) hervorzauberten. Bei Hegener & Glaser kam im neuen und nur in 100 Exemplaren aufgelegten Excalibur erstmals der 68000-Prozessor von Motorola in einem kommerziellen Schachcomputer zum Einsatz. Die Konkurrenz staunte nicht schlecht: Mit einer Rechengeschwindigkeit von nunmehr 5-6 Stellungen pro Sekunde war das nur unwesentlich veränderte Programm seinen Widersachern nicht nur ebenbürtig, sondern wäre beinahe sogar Weltmeister geworden. Am Schluss belegte der Mephisto X (baugleich mit Mephisto Excalibur) mit fünf Punkten den zweiten Platz unter 18 teilnehmenden Computern. Die beiden anderen Geräte, Mephisto Y und Mephisto Excalibur, belegten die Plätze 9 und 10 mit 3,5 bzw. 3 Punkten. Beim Porzer Open im selben Jahr konnte das 4.995,- DM teure und mit einer Messingplakette mit Namensschriftzug versehene Stück wiederum überzeugen: Es erreichte eine für damalige Verhältnisse phantastische Ingo-Zahl von 120, was einer Elozahl von 1880 entspricht.

Endlich der Titel!

Bei der Weltmeisterschaft 1984 in Glasgow war es dann so weit: Die letzte Entwicklungsstufe des Mephisto III-Programms konnte punktgleich mit zwei weiteren Computern und einem PC-Programm tatsächlich den Weltmeistertitel erringen. Das nun Mephisto III-S genannte Programm im Exclusive-Brett kostete in seiner kommerziellen Ausführung 3.000,-DM und holte zusätzlich noch den Titel des kommerziellen Weltmeisters. Es war nicht nur noch einmal schneller geworden (6-7 Stellungen pro Sekunde), sondern hatte taktisch und im Endspiel durch neue Algorithmen auch schachlich gewonnen. Leider war es das letzte Schachprogramm von Thomas Nitsche und Elmar Henne. Beide zogen sich nach diesem Erfolg von der Schachprogrammierung zurück und gingen anderen Aktivitäten nach. Obwohl Thomas Nitsche beispielsweise niemals ganz das Interesse an der Schachprogrammierung verloren hat, konnte er bis heute nicht mehr dazu bewegt werden, ein neues Programm zu schreiben. Dafür ging bei der WM in Glasgow ein neuer Programmierstar am Himmel auf: Das geteilter Weltmeister gewordene PC-Programm Psion-Chess stammte nämlich von einem jungen Engländer namens Richard Lang, dessen Programme in den Folgejahren die Konkurrenz geradezu deklassierten... Doch das ist eine andere Geschichte!

DAS MEPHISTO-KONZEPT

Ein "menschenähnlich" denkendes Schachprogramm

von Thomas Nitsche (Programmautor der MEPHISTO-Schachcomputer) März 1982

In dem folgenden Artikel werde ich zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit das MEPHISTO-Konzept vorstellen. MEPHISTO (Autoren: E.HENNE, T.NITSCHE) stellt kein starres Programm dar, sondern besteht vielmehr aus einer Menge von Ideen, die wir laufend weiterentwickeln.

Im Gegensatz zur allgemeinen Anschauung liegt die Grundproblematik der Schachprogrammierung nicht darin, möglichst schnell jeden noch so schlechten Zug durchzurechnen, sondern in der möglichst genauen Bewertung einer Schachstellung. Alle unsere Ideen im taktischen und positionellen Bereich sind unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten.

Ich möchte den Leser nicht mit technischen Einzelheiten langweilen, wie etwa 'Schnelle Zuggenerierung', 'Genaues statisches Abschätzen von Schlagfolgen' etc., da dies- den Rahmen des Artikels bei weitem sprengen würde. Weiterhin ist es mir aus naheliegenden Gründen nicht möglich, letzte Einzelheiten dort anzugeben, wo eine vorzeitige Veröffentlichung unseren technologischen Vorsprung gefährden würde. Bevor ich genauer auf das MEPHISTO-Konzept eingehe, werde ich für diejenigen Leser, die sich mit dem Fachgebiet noch nicht beschäftigt haben, die wichtigsten Grundbegriffe kurz definieren.

Im Folgenden bezeichne ich mit 'Zug' immer den (Halb-) Zug einer Seite. Der 'Entscheidungsbaum' stellt die möglichen Zugkombinationen ausgehend von einer Ausgangsstellung ('Wurzel') dar, in der ein Zug' gefunden werden soll. Die Astgabeln werden 'Knoten' genannt und entsprechen Stellungen. Knoten sind durch 'Äste' verbunden, die den Zügen entsprechen. Die Tiefe gibt an, wie viele Züge man benötigt, um einen Knoten von der Wurzel aus zu erreichen. Zu jedem Knoten (außer der Wurzel) führt genau ein Ast hin und je nachdem kein, ein oder mehrere Äste weg. Führt kein Ast aus dem Knoten weg, so heißt er 'Endknoten'.

'Gute' Züge sind bei MEPHISTO solche Züge, bei denen die Zugfigur nicht mit Gewinn für den Gegner geschlagen werden kann, d.h. kein Materialverlust droht.

I.A. wird zwischen zwei Konzepten oder auch Typen von Schachprogrammen unterschieden:

SHANNON-A Strategie:

Diese Methode ist auch unter dem Namen 'Brute Force' (Rohe-Gewalt) bekannt. Bis zu einer festen Tiefe werden alle Zugkombinationen angeschaut. Zusätzlich schauen sich manche 'Brute Force'-Programme in den Endknoten noch alle Schlagzüge an.

SHANNON-B Strategie:

Hier wird in einem Knoten eine Vorauswahl unter den möglichen Zügen getroffen und es werden nur vorausgewählte Züge weiter-analysiert. Dieses Konzept ist flexibler als Typ A, hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass bei einer Vorauswahl unter Umständen sinnvolle Opfer bzw. feindliche Drohungen übersehen werden können.

Mit Shannon A oder B werden die heutigen Schachprogramme nur sehr unzureichend charakterisiert. Viele Programme, wie etwa MEPHISTO, sind Mischformen. Folgende Kriterien sind hilfreicher um Schachprogramme zu beschreiben:

- Wie lauten die Auswahlkriterien für Züge in einem Knoten (in Abhängigkeit von z.B. der Tiefe)?

- Wie lauten die Abbruchkriterien für Zugfolgen (z.B. Zugziel kann potentiell nicht mehr erreicht werden)?

- Wieviel 'Schach' wird in einem Knoten gemacht, d.h. wie umfangreich wird eine Stellung schachlich beurteilt? Wird in jedem Endknoten eine umfangreiche Bewertung vorgenommen, oder etwa nur in Knoten der Tiefe 1?

Das taktische MEPHISTO-Konzept:

Gegeben ist stets eine Mindestrechentiefe Min.T (in Abhängigkeit von z.B. der Spielstufe). In der Turnierstufe erreicht MEPHISTO eine Min.T von 3-4.

Es gelten die folgenden Auswahlkriterien und Regeln für den Abbruch der Analyse in den Knoten: Falls für einen Knoten die Rechentiefe kleiner oder gleich Min.T ist, so gilt: Analysiere jeden möglichen Zug weiter.

Bis zu einer gewissen Tiefe arbeitet MEPHISTO als 'Brute Force'-Programm, um nicht, wie andere selektiv rechnende Programme, einfache Opfer beider Seiten zu übersehen. Bei Knoten, die in einer Tiefe größer der Min.T liegen, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten:

- 1. Existieren in einem Knoten eigene hängende Figuren oder hängende Figuren des Gegners, so werden Züge betrachtet, welche die Stellung 'beruhigen' (z.B. Wegziehen oder Deckungszüge, bzw. die hängenden Figuren des Gegners schlagen).

- 2. Sind 'gute' Schachzüge möglich, so werden diese weiter-analysiert. Im besten Fall ergibt sich daraus ein Mattangriff. MEPHISTO 2 ist in der Lage, im Mittelspiel auf Turnierstufe ein bis zu 4-zügiges Matt zu erkennen (im Endspiel auch bis zu 5-zügig).

- 3. Bei einem Bauern auf der 7. Reihe wird die Bauernumwandlung weiter analysiert.

- 4. Falls ein Knoten in der Tiefe Min.T + 1 liegt, und es sind 'gute' Schlagzüge möglich, so werden diese Varianten weiter analysiert.

Die Grundüberlegung bei diesen 4 Regeln lautet: Stabilisierende Züge (z.B. Deckungszüge) oder destabilisierende Züge (z.B. Schachzüge) sollen möglichst genau durchgerechnet werden. Eine statische Analyse (Keine Züge werden weiterverfolgt, die Stellung wird direkt bewertet) liefert für Stellungen, in denen etwa Figuren hängen, oft sehr ungenaue Werte. Die Folge sind ungenaue Zugentscheidungen, sprich 'schlechte Züge'.

MEPHISTO besitzt eine Reihe zeitsparender Abbruchregeln, z.B. lautet eine davon:

Kann MEPHISTO auch bei optimistischster Stellungseinschätzung (Alle eigenen hängenden Figuren können gerettet werden und alle gegnerischen hängenden Figuren können geschlagen werden) den Wert des bisher besten Zuges nicht erreichen, so wird diese Zugkombination abgebrochen. Das heißt in der Praxis: Ist z.B. bereits eine Dame geopfert und hat MEPHISTO nur noch die Möglichkeit einen Turm zu schlagen, so wird die Zugfolge abgebrochen. Besteht dagegen die Möglichkeit eines 'guten' Schachs, so wird dieser Zug weiteranalysiert.

Selbstverständlich benützt MEPHISTO auch eine Reihe exakter Techniken (Alfa-Beta-Algorithmus, Fenstertechnik, Killerheuristik etc.), mit deren Hilfe nicht jede sinnlose Kombination angeschaut werden muss. Mit exakt bezeichne ich die Tatsache, dass das Ergebnis der Zugauswahl durch solche Techniken nicht berührt wird. Der Zeitaufwand für die Zugauswahl wird dadurch erheblich verkürzt (exponentiell für Alfa-Beta-Algorithmus).

Alles bisher Gesagte bezieht sich lediglich auf den taktischen Aspekt des MEPHISTO-Programms. Um aber eine Partie zu gewinnen, ist es nicht damit getan, nur Figurenverluste zu vermeiden oder einen Bauerngewinn zu sehen.

Aus diesem Grund besitzen neuere Spitzen-Schachprogramme eine Reihe von aufwendigen Einzelbewertungen, 'Heuristiken' genannt, mit deren Hilfe sie langfristig nach Materialvorteil streben, kurzfristig aber 'nur' nach positionellem Übergewicht.

Das positionelle MEPHISTO Konzept:

Im Gegensatz zu reinen 'Brote Force'-Programmen kann sich MEPHISTO den Luxus erlauben, ein umfangreiches positionelles Konzept zu entwickeln. Für die einzelnen Figuren auf dem Brett werden dabei unterschiedliche Heuristiken berücksichtigt, von denen ich die wichtigsten aufzähle:

- Bauer: Tempo, Vormarsch, Zentrum, sowie neuerdings auch Doppel- und Freibauern. In Zukunft werden noch Muster von Bauernstrukturen, sowie Isolani und rückständige Bauern folgen.

- Springer: Tempo, Zentralisierung.

- Läufer: Tempo, lange Diagonalen, sowie Fianchetto. Dadurch behandelt MEPHISTO 2 bestimmte Eröffnungen (z.B. Indische Systeme) wesentlich besser als MEPHISTO 1.

- Turm: Halboffene und offene Linien, Verdoppelung, hinter Freibauern.

- Dame: Zurückhaltung in der Eröffnung, Aktivierung im Mittelspiel.

- König: Anstreben einer sicheren Rochadestellung, Rochade-Bauern-Muster, Annäherung an eigene Bauern, Zentralisierung im Endspiel.

Beim allgemeinen Zusammenspiel der Figuren gibt es weiterhin Prioritäten für den Angriff auf den feindlichen König bzw. Deckung der eigenen Stellung und Figuren. Viel gebracht hat für die Spielweise von MEPHISTO 2 das Erkennen von Fesselungen. Das Programm ist jetzt in der Lage, auch komplexe Drohungen im Mittelspiel aufzubauen und zu erkennen. Zur Zeit werden eine Reihe spezieller Endspiel-Heuristiken entwickelt, welche in Zukunft sehr verstärkt an 'Bedeutung gewinnen werden, wie z.B. Opposition, Quadratregel und kritische Felder im Bauernendspiel, richtige Turmpostierung in Turmend-spielen, oder auch Springer-Läufer-Matt-Setzunq.

Selbstverständlich unterscheidet MEPHISTO bei der Anwendung dieser Heuristiken nach Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel. In der Eröffnung wird z.B. auf das Tempo (d.h. schnelle Entwicklung) viel Wert gelegt, während der Angriff noch keine Rolle spielt.

Die Einteilung in die Spielphasen ist bei MEPHISTO keine starre Angelegenheit (10 Züge Eröffnung, Endspiel ab Zug 30), sondern richtet sich nach dem Partiestand. Während das Mittelspiel nach etwa 8 Eröffnungstempi einsetzt, ist das Endspiel vom Material abhängig.

In den Heuristiken unterscheiden sich die auf dem Markt angebotenen Schachprogramme z.T. sehr erheblich und entwickeln oft einen eigenen 'Schachstil'. Dies scheint für den Interessenten die Auswahl unter mehreren gleichstarken Mikroschachcomputern fast zu einer persönlichen Geschmacksfrage zu machen. Der begeisterte Computerschach-Spieler, der sich heute für ein bestimmtes System entscheidet, möchte jedoch gerne wissen, wie sich die zukünftige Entwicklung gestalten wird.

Nach meiner Auffassung sind die auf der A-Strategie basierenden Programme weitgehend an einer Schwelle angelangt; sie können wohl noch schneller, aber kaum noch 'besser' werden. Man bedenke dabei, dass selbst eine Geschwindigkeitssteigerung um den Faktor 5 bei dieser Strategie noch nicht einmal einen Halbzug mehr in der Rechentiefe einbringt!

In der Zeitschrift 'DM' (Heft 11/81) habe ich die Voraussage gewagt, dass wir mit unserem Großrechner-Programm 'ORWELL' (Sprache: PASCAL / MODULA 2, Rechner: PDP 11, LILITH, IBM 3033 / 3081) eine Spielstärke (je nach Rechner) von zumindest über 2000 ELO-Punkten erreichen könnten. Bis Ende 1983 hoffen wir dies auch für MEPHISTO realisieren zu können, und damit dem 'menschenähnlich' denkenden Schachprogramm endgültig den Durchbruch zu ebnen.

Beispielpartien

Prospekte und Bilder

-

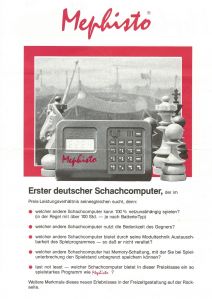

Werbeprospekt

-

Werbeprospekt

-

C Sascha Warnemünde

-

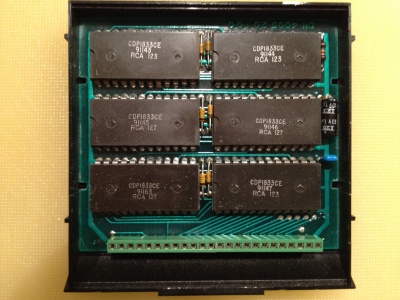

Blick auf die Modulplatine

-

Spielstufen